Le tamazight de Djerba, chelha de Djerba ou djerbi (en berbère : eddwi jjerbi ou tadjerbit) est une langue berbère zénète de l’Est, parlée sur l’île de Djerba, en Tunisie. C’est une composante de ce qu’on désigne régulièrement comme chelha tunisien, au sud du pays.

Classification du Tamazight de Djerba

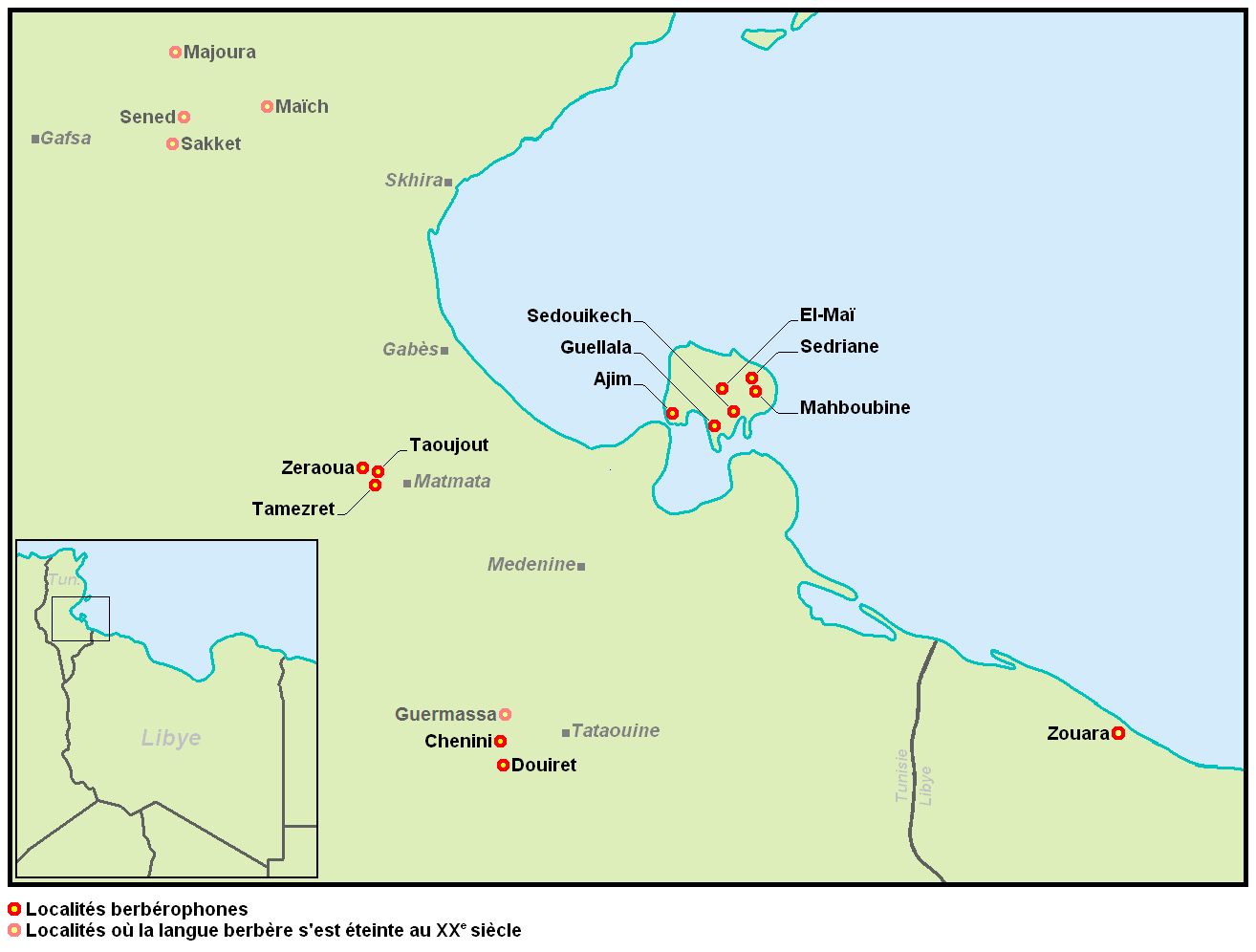

Le tamazight de Djerba appartient au groupe des langues zénètes de l’Est, auquel appartiennent également les autres parlers berbères de Tunisie ainsi que celui de la ville de Zouara, en Libye.

Répartition géographique de la langue berbère parlée à Djerba

À la fin du xixe siècle, le tamazight (ou berbère) paraît encore bien implanté et parlé dans l’île. On peut alors relier assez facilement le dialecte de Djerba aux autres zones berbérophones du Maghreb, ainsi que permettent de le penser les travaux d’Adolphe de Calassanti Motylinski ou ceux de René Basset (père d’André Basset).

C’est pourtant à cette époque qu’un premier recul statutaire important du berbère commence, à Djerba et plus généralement à travers le Maghreb. Différents facteurs expliquent un tel processus, comme l’a souligné le sociolinguiste Francis Manzano. La réflexion implique à la fois le français et l’arabe. Elle dépasse également la seule Tunisie en suggérant une réflexion d’échelle pan-maghrébine.

D’une part, le français a de mieux en mieux touché les populations rurales dès la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Ceci a concerné de nombreux hommes de Djerba, au contact direct des rouages francophones par le biais du travail et surtout du commerce, activité importante des nombreux migrants djerbiens, kabyles (Algérie) et chleuhs (Maroc) par ailleurs. En même temps, la scolarisation coloniale (bien qu’avec des lacunes), combinée aux nouvelles nécessités administratives, a de mieux en mieux touché les jeunes de l’île. La conscription (de plus en plus importante, avec les deux guerres mondiales qui allaient suivre), a également favorisé l’apprentissage grandissant du français par les hommes. Cette langue commençait donc à jouer le rôle d’une nouvelle koinè au moment où le Maghreb dépendait fortement de la France métropolitaine et de l’empire colonial français.

Au XIXe siècle, l’influence de l’arabe dialectal est limitée aux zones géographiques de contact entre zones rurales berbères et secteurs plutôt urbains à population arabophone. C’est, paradoxalement, la colonisation (ou les protectorats français) qui ont permis à la langue arabe de bénéficier de nouveaux canaux de diffusion et de pénétration au sein du continuum berbère. En outre, la qualité de langue écrite de l’arabe en a également favorisé la diffusion. La lutte anticoloniale imposait en effet le recours à une langue écrite opposable au français, chose impossible pour le berbère, à cette époque du moins. Bien entendu, le fait que l’arabe soit étroitement associé au culte musulman a également été un facteur de progression, car cela faisait de l’arabe la langue principale de la riposte identitaire au sein des élites régionales. Tous ces faits, accumulés et amplifiés, ne pouvaient donc que fragiliser la langue berbère et préparer le paysage sociolinguistique actuel.

De ce processus complexe, il a résulté que le tamazight de Djerba était parlé au cours du xxe siècle dans six localités principales du sud et de l’est de l’île :

- Guellala : forte présence du berbère ;

- Cedriane ;

- Mahboubine ;

- Sedouikech ;

- El May : fort recul du berbère au cours du xxe siècle ;

- Ajim : fort recul du berbère au cours du xxe siècle.

En raison du manque de données statistiques linguistiques et de la politique d’arabisation des régimes de Habib Bourguiba puis de Zine el-Abidine Ben Ali, les informations récentes sur les parlers berbères de Tunisie et leur situation actuelle sont imprécises. On est mieux renseigné sur l’état et les réalités des communautés berbérophones de l’île durant la première moitié du xxe siècle, par les travaux généralistes de René Stablo et ceux du dialectologue André Basset. Mais il faut ensuite attendre la fin de la décennie 1960 pour que différents linguistes et sociolinguistes reprennent des observations sur les pratiques langagières du berbère ou chelha tunisien de Djerba, alors que la linguistique et la sociolinguistique se répandaient activement en Tunisie.

L’ensemble de la documentation souligne une langue en recul, peu ou pas corrélée à une conscience identitaire collective positive. C’est, dans la plupart des cas, une langue minorisée, voire stigmatisée, et non appuyée par les institutions ou la culture générale de l’État.

Caractéristiques de la Chelha de Djerba

Aspects géodiachroniques

Francis Manzano, sur la base d’enquêtes personnelles et de différents travaux antérieurs, procède à une analyse du paysage sociolinguistique de l’île, au début de la décennie 1990. On trouve la plupart des locuteurs berbérophones (en réalité tous bi- ou trilingues) dans les secteurs de Guellala, Sedouikech, Srandi et Khenansa, dans le centre et le sud de l’île. En revanche, plus au nord, soit il n’y en a plus depuis l’époque de Stablo ou Basset (Houmt Souk et Midoun), soit il s’agit de rares personnes très âgées qui ne trouvent plus de partenaires pour s’exprimer dans leur langue maternelle (Mahboubine). En tant que langue usuelle de l’espace public, le berbère semble alors avoir déjà disparu à El May et probablement à Ajim, deux zones où il était signalé quelques années plus tôt. Dans une cartographie synthétique, l’auteur montre comment semble s’être produit le recul de la langue berbère depuis les travaux de Basset et ceux de Thomas Penchoen. Une arabisation commencée au nord de l’île (années 1930-1940 à Houmt Souk et Midoun) a contourné et isolé le centre/sud de l’île dès la décennie 1960. Il reste donc, en 1990, un noyau dur au sud, déjà centré sur Guellala, le berbère y étant souvent catalogué comme un jargon des potiers de cette localité.

Aspects sociolinguistiques

Ce recul géographique s’est accompagné d’un recul générationnel du berbère, régulièrement souligné par les informateurs. On dit à ce propos que les plus jeunes n’en connaissent que des fragments, quelques lexies et bribes, ou l’ignorent totalement. La scolarisation tunisienne semble une source majeure du recul observé, car elle dispense de manière très efficace une formation en arabe et en français, qui tend à couper les jeunes de leur éventuel passé berbère. L’ouverture internationale de l’île (tourisme) est un second facteur lourd, car elle conduit à dévaloriser économiquement le berbère dans la donne des échanges langagiers, et alors qu’aucun mouvement culturel patrimonial berbère ne se dessine concrètement dans les années 1990. Dans ce contexte, on juge qu’il vaut mieux apprendre l’anglais, l’allemand ou l’italien, à haute valeur économique et professionnelle.

Enfin, le facteur religieux est important. Ainsi, un informateur du nord-est de l’île, interrogé en 1990 sur le mouvement berbériste algérien (à cette époque très virulent) n’arrive pas à comprendre le « refus de parler arabe, très étonnant et choquant chez des musulmans ».

Les études passées, comme les plus récentes, montrent donc à quel point le tamazight de Djerba est conçu comme une langue de l’intimité, de la famille, réservée ou cantonnée à la mémoire collective. Il s’agit d’une langue dominée de longue date et qui s’est spontanément rétractée pour échapper aux différentes pressions sociolinguistiques évoquées.

Caractéristiques lexicales et typologiques

Caractéristiques phonétiques et phonologiques

La même enquête permet d’établir que sur un échantillon lexical d’une centaine de mots fondamentaux déclarés « berbères » à Guellala, environ les trois-quarts le sont effectivement, comme argaz (« homme »), aɣrum (« pain ») ou anzar (« pluie ») [anẓaṛ], mots bien démarqués de leurs équivalents arabes, et présentant régulièrement une structure phonologique typiquement berbère, comme adu (« vent ») [aḏu], avec phonème fricatif (ou spirant) interdental très audible. En revanche, un quart des lexies proviennent de l’arabe, comme alɛafit (arabe ɛāfja) ou (ǝ)lkes (arabe kạ̄s). Ceci semble révéler une pénétration du système berbère, dans des proportions analogues à celles établies par Ridwan Collins, dans son étude du berbère de Tamezret. Cette arabisation peut toucher indirectement le sous-système du verbe (exemple əxdəm ou « travailler », issu de l’arabe). On note enfin que plusieurs de ces mots empruntés à l’arabe agglutinent l’article et le lexème. Comme l’observent Penchoen ou Ahmed Boukouss, on peut voir en cela une incapacité à intégrer morphologiquement le mot arabe au système d’accueil tamazight, et l’indice d’une pression sociolinguistique forte et ancienne de l’arabe.

Pour les consonnes, les parlers berbères de Djerba se trouvent dans une position intermédiaire entre d’une part les parlers à tendance « spirante » d’Algérie (comme le kabyle ou le chaoui, lesquels présentent régulièrement des fricatives/spirantes en place des occlusives), et, d’autre part, les parlers où les occlusives sont bien maintenues (comme le tachelhit au Maroc et le tamasheq en Algérie). Il se produit à Djerba un phénomène comparable à celui qu’on observe en hébreu, le begadkefat (it). Les occlusives deviennent fricatives après une voyelle, mais gardent leur caractère occlusif en début de mot ou après une consonne.

Pour le vocalisme, il se différencie de la plupart des autres variétés du berbère septentrional, qui possèdent généralement trois phonèmes vocaliques cardinaux : /i/ – /a/ – /u/. En effet, /ə/ peut avoir ici valeur phonologique, dans certains contextes du moins. De ce fait, à Djerba, comme aussi en tamasheq, les thèmes de l’aoriste et de l’accompli des racines dites « à vocalisme zéro » sont différents (alors qu’ils coïncident dans la plupart des autres parlers berbères).

Par exemple, pour əxdəm (« travailler », emprunt à l’arabe), le thème d’aoriste est /xdm/ (purement consonantique), tandis que les formes conjuguées sont réalisées par des syllabes contenant ə, de position changeante en fonction du contexte ([ta yəxdəm] « il travaillera », mais [ta xədməɣ] « je travaillerai ») ; le thème de l’aoriste est /xdəm/, et contient le phonème ə, dont la position reste fixe à travers le paradigme ([yəxdəm] « il a travaillé », [xdəməɣ] « j’ai travaillé »).

Caractéristiques ethno-toponymiques

La toponymie est un excellent indicateur de l’enracinement ethnique d’une région, mais on ne dispose pas d’études complètes sur la toponymie de Djerba, bien que le linguiste Vermondo Brugnatelli ait procédé à des relevés et des études partielles sur la toponymie de Djerba. Néanmoins, l’ouvrage d’Arthur Pellegrin (1949) donne différents renseignements directs ou indirects sur l’île. Le livre d’Evelyne Ben Jaafar (1985) rappelle quant à lui différents étymons libyques, bien qu’il n’aborde pas spécifiquement la toponymie berbère de Tunisie. Un travail ancien mais très utile reste finalement celui d’Émile Laoust (1942), modèle peu égalé pour aborder la toponymie amazighe à l’échelle du Maghreb. Sur ces points, l’archéologie régionale apporte aussi différents éléments concordants qui militent pour la continuité du libyque au tamazight.

Les marques onomastiques berbères apparaissent surtout dans les secteurs où la langue locale semble avoir mieux résisté à travers le temps. Ainsi, à Guellala, une mosquée est dénommée Tamazguida, désignation berbère courante du lieu de culte en divers points du Maghreb.

Les structures berbères repérables peuvent être des noms de villes et de villages, des microtoponymes, ou encore des ethnonymes (noms de tribus). Ce dernier cas est anciennement avéré pour Sedouikech et Sedriyan23, Ibn Khaldoun précisant à ce sujet : « Les habitants [de Djerba] appartiennent à la race berbère et font partie de la tribu des Ketama. En effet, il s’y trouve, encore aujourd’hui, des Sedouîkîch et des Sadghîan, peuples d’origine ketamienne […] Dans les temps anciens, les Djerbiens professaient le kharedjisme et même, de nos jours, on y trouve deux branches de cette secte hérétique ». Un autre exemple est celui du toponyme El May, qui provient des aṯ-Alemmay, fraction de la même tribu des Sedouikech.

Différentes formations toponymiques berbères de l’île ont des correspondants au Maghreb, comme Taourirt pour « petite colline » (dans la région de Houmt Souk), type très fréquent au Maroc et en Algérie (de aourir pour « colline »), ou Tamast (Sedouikech), présent aussi en Algérie et au Maroc sous des variantes graphiques Tamest. Dans ces toponymes apparaît le schème morphologique discontinu t–t, formateur régulier de féminins ou de diminutifs en berbère (sur le modèle aserḏun pour « mulet », ṯaserḏunṯ pour « mule », afus pour « main », ṯafust pour « petite main »). Plusieurs autres toponymes reproduisent cette structure, comme Tafertast (Sedouikech) ou Tianest (Ouallagh). Le fond berbère laisse également peu de doutes dans des séries qui ne sont pas toujours immédiatement intelligibles en l’absence d’enquêtes toponymiques de terrain : Aghir, Taguermess, Temlel (Midoun)30, Tarhdimess (Ouallagh), Tghala (Sedouikech), etc. Selon Vermondo Brugnatelli1, des toponymes comme Taguermes(s) ou Tarhdimess illustrent une loi de transformation phonétique à la finale *-st > -ss > -s. Ce qui amène à restituer des toponymes plus caractéristiques du tamazight et de la structure rappelée plus haut : *Taguermest et *Tarhdimest.

Plutôt localisée dans l’Est et le Sud de l’île, une toponymie d’origine berbère peut être retrouvée plus au Nord (Ghizen31, Tajdit), ou vers l’Ouest, régions où le tamazight n’est plus parlé. Tel est le cas de Agga, proche de Mellita. S’ouvre ici un espace linguistique de contact avec d’autres langues de l’Antiquité en Tunisie. Mellita, comme ses équivalents maghrébins, du Maroc à la Libye (dont Mellita des îles Kerkennah), pourrait se rattacher à la base déjà évoquée (amellall ou amellul soit « blanc »), mais aussi bien à une racine punique *MLT, également attestée dans le nom des îles de Malte. De tels contacts entre le fond libyco-berbère et les apports carthaginois (sémitique) sont vraisemblables et fréquemment documentés. L’un des problèmes reste toutefois la précision des attestations anciennes, ou celui des hypothèses de restitution. L’importance des vestiges puniques et la nature même des matériaux collectés permettent néanmoins d’entrevoir une île très ouverte de longue date aux influences maritimes, économiques et culturelles extérieures (et pour cette raison plutôt accueillante à différentes influences toponymiques) : grecque, hellénistique, punique et latine. Par exemple, un îlot en face d’Ajim porte le nom de Taɣlisya, berbérisation du latin ecclesia (« église »), type toponymique par ailleurs fréquent en Afrique du Nord. Illustre encore cela le site de Tala (ou Henchir Tala), qui ne manque pas d’évoquer le nom pan-berbère de la « source » ou du « point d’eau » (tala ou thala), d’autant plus cohérent que le site semble avoir alimenté en eaux la région de Meninx, en constituant le départ d’un aqueduc vers la cité côtière.

Bien entendu, la rencontre toponymique entre berbère et arabe est extrêmement fréquente à travers le Maghreb. C’est ce qu’on peut voir aussi à Djerba, par exemple pour Ras Taguermess (Midoun) ou Oued Amghar (Sedouikech), où un appellatif toponymique arabe récurrent (ras pour « cap », oued pour « rivière ») est venu doubler l’item berbère. Il est également fréquent que des lieux soient doublement dénommés en berbère et en arabe. Ce phénomène, très négatif sur le plan sociolinguistique (car il prépare un remplacement toponymique), se retrouve régulièrement au Maghreb et à Djerba ; par exemple dans le cas déjà évoqué de Taɣlisya, dénommé Guettâya Guebliya en arabe, ou dans celui d’un îlot voisin, dénommé Tawsiẖt en tamazight, et Guettâyet el Bahariya en arabe.

Du recul à la « mort de la langue »

Les langues d’Afrique du Nord ne sont pas de simples langues superposées de manière aléatoire, au cours des siècles. Le Maghreb langagier constitue un édifice systémique profondément stable, décrit par Francis Manzano comme un « système tripolaire », où chaque langue ajoutée prend automatiquement une place relative au sein de l’un des trois « pôles » observés. Les groupes chamitique (libyen, berbère), indo-européen/roman (latin, français, espagnol, italien) et sémitique (punique, arabe) se sont constamment partagées le marché linguistique depuis l’Antiquité, ce qui démontre amplement que le Maghreb se situe sur une ligne de faille entre le domaine linguistique chamito-sémitique et celui des langues romanes. De ce point de vue toutefois, la Tunisie se distingue par le fait que le « pôle » berbère du système s’y trouve beaucoup plus fragilisé qu’en Algérie ou au Maroc, de sorte que l’on se dirige vers un paysage bipolaire, ce qui serait une grande nouveauté pour l’ensemble du Maghreb, mais à l’extrémité orientale du Maghreb. Comme le même auteur l’a observé à de nombreuses reprises, par exemple en 1996 puis en 2011, l’arabe et le français sont désormais dans ce pays dans une quasi-situation de face-à-face, tandis que le berbère se voit minimisé ou ignoré de différentes manières. Des observations convergentes sont effectuées par Jacques Leclerc dans le site web qu’il anime à l’université Laval.

Les diverses études depuis la fin du xixe siècle révèlent un affaissement constant tant en termes numériques qu’en termes de statut sociolinguistique. On manque d’études démolinguistiques et il est donc difficile de chiffrer le nombre réel de locuteurs du tamazight qui restent, mais on se situe probablement autour de quelques milliers, presque tous concentrés dans le sud-est de l’île, et de pratiques majoritairement partielles, le plus souvent discrètes, voire cryptiques, de la langue maternelle.

Les conditions de la pérennisation de la langue ne sont plus réunies dans une île qui est l’un des lieux les plus prisés du tourisme méditerranéen, où l’investissement hôtelier et balnéaire est poussé à l’extrême à la fin du xxe siècle et au début du xxie siècle. Les familles, divisées, contraintes par l’ouverture difficilement évitable sur l’extérieur d’une île initialement très rurale (et tournée vers elle-même), sont puissamment attirées vers l’arabe, langue nationale exclusive dans un pays proche d’un monolinguisme arabophone total. Dans ce contexte, la dévalorisation de la langue berbère est renforcée par une faible conscience patrimoniale chez la plupart des Berbères eux-mêmes. À cet égard, on observe le manque d’une élite locale berbérophone, notamment au niveau universitaire ou administratif, ce qui distingue la Tunisie du Maroc et de l’Algérie, où ces élites existent et agissent depuis plusieurs décennies. Aucun enseignement planifié du tamazight n’existe en Tunisie, et l’État ne semble pas agir en faveur d’une langue et d’une identité locale qui font pourtant partie du plus vénérable patrimoine collectif tunisien. De même, le profond mouvement international de soutien aux langues et identités menacées (type Unesco) ne semble pas avoir d’emprise directe sur la Tunisie. Le plus probable, désormais, est que le repli continu se termine par la disparition du tamazight régional. Ce serait là un cas d’école supplémentaire du thème plus général de la « mort des langues », thème qui s’est longtemps traduit en Tunisie et à Djerba par la célébration relativement consensuelle d’une identité « berbère », mais maintenant (ou à très court terme) sans la langue berbère elle-même.

Soyez le premier a laisser un commentaire